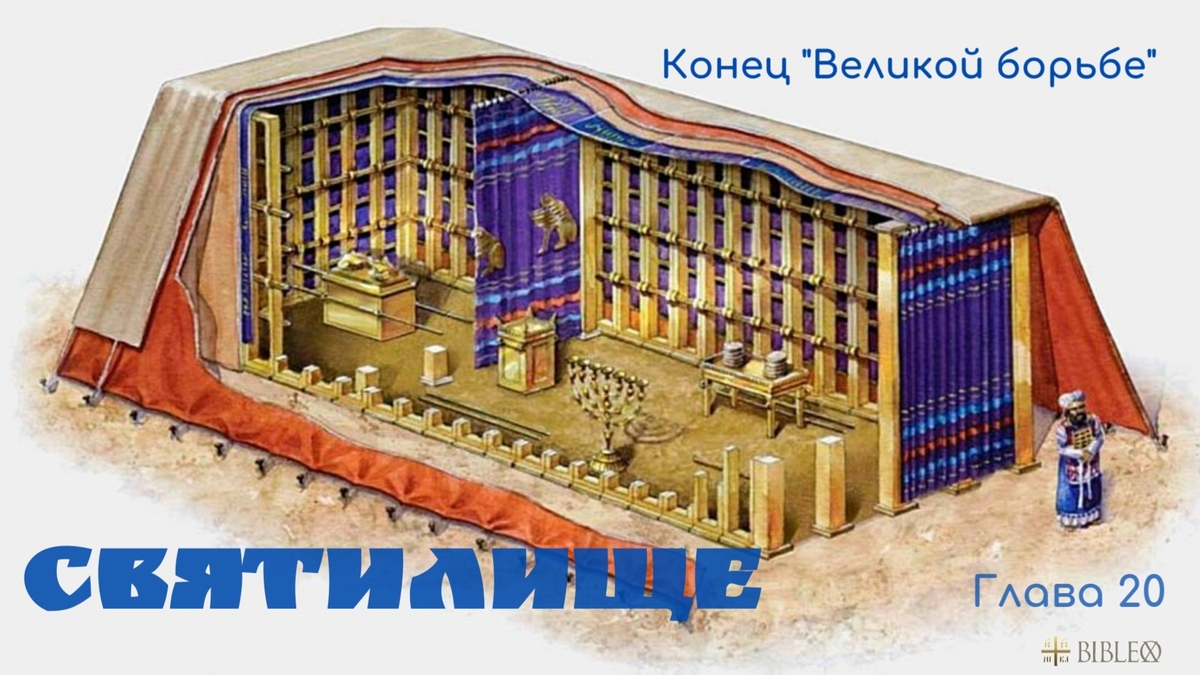

Глава 20. Святилище

Доктрина о святилище и адвентизм

Доктрина о святилище - это центральная доктрина адвентизма. Слова «Весть о святилище была вестью о спасении»,[1] по сути полагают основу в учении адвентистов. На этой доктрине строится богословие адвентизма: восприятие адвентистами Христа, Его взаимоотношение с Отцом, эсхатология, отношение к декалогу и прочее. Если исследования и расчёты У. Миллера были сосредоточены на скорейшем возвращении Христа на Землю, то впоследствии адвентисты «перенастроили» эти расчёты на другую «волну» - т.н. «служение Христа в небесном святилище и следственный суд».

Пророчица адвентизма учит, что «если вам непонятен какой-либо вопрос истины или вы с ним не согласны, исследуйте, сравнивайте тексты Священного Писания одно с другим, погружайте бур истины глубоко в шахту Божьего Слова».[2] (Подчёркивание добавлено). Тем не менее, вся основополагающая доктрина адвентизма о небесном святилище построена лишь на одном тексте, а пророческий период 2300 вечеров-утр не имеет стартовой даты отсчёта, о чём говорили в 17 главе. Более того, такое понятие, как «следственный суд» вообще отсутствует в Св. Писании, не говоря уж о его привязке к хотя бы одному тексту Библии.

Итак, адвентизм в лице Э. Уайт заявляет, что «Основанием и столпом адвентистской веры является следующее место из Священного Писания: «На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится» (Дан. 8:14)».[3] (Подчёркивание добавлено).

Т.е. одно место Писания - есть основание учения целой организации?! Здравое ли, верное ли это дело? Даже говоря о свидетелях «за» или «против» кого-либо на суде, Бог повелел учитывать свидетельства как минимум двух, а то и трёх человек: «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении, и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах двух свидетелей, или при словах трёх свидетелей состоится [всякое] дело» (Втор.19:15). Но вопреки здравому смыслу, словам Бога, адвентисты решили построить своё основное учение всего лишь на одном тексте, при этом наделив его своим личном смыслом, который не поддерживает Писание.

Попытки привязать иудейские праздники к исчислению времени пророчества и его привязке ко времени Нового завета напоминает о предупреждении Христа не вливать нового вина в мехи ветхие (см. Мф.9:17). В данном случае, казалось бы, естественное желание человека о возвращении Спасителя, - новое вино, - было влито в «мехи ветхие», - ветхозаветная храмовая система, которая была завершена возгласом Христа «Совершилось!» непосредственно перед Его смертью.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) так писал о грехе ереси: «Если любой грех - следствие слабости воли, то ересь - “упорство воли”»[4]. Именно пагубное упорство воли проявилось в адвентистах, не пожелавших услышать голос Писания и разума, отчётливо говорившие им о страшной ошибке, заключавшейся в самом желании исчислять то, что было сокрыто от людей и Ангелов. И, как следствие, все подобные исчисления в корне своём даже не ошибочны, но лживы несмотря на благие намерения исчисляющих.

«Но назначенное время миновало, а Господь не явился. Верующие знали, что Слово Божье не ошибается, следовательно, это они неправильно истолковали пророчества, но где скрывалась ошибка? Многие поспешили разрубить узел противоречий утверждением, что 2300 дней не окончились в 1844 году. Но доказать подобное было нельзя, оставалось лишь ссылаться на то, что Христос не пришёл в то время, когда Его ожидали. Они утверждали, что если бы пророческие дни окончились в 1844 году, то Христос очистил бы святилище (то есть землю) огнём, а раз Он не пришёл, значит, эти дни не окончились. Принять такое заключение — значило отвергнуть прежние вычисления пророческих данных».[5]

Эти слова Э. Уайт ещё раз подтверждают, что главным двигателем тех адвентистов был не верность словам Христа, не верность Писанию и здравый смысл, но желание сделать всё, чтобы подать произошедшее, во-первых, самим себе в таком свете, чтобы лжепророчество выглядело как неверно истолкованное исчисление.

Далее, Э. Уайт показывает, как мыслили и мыслят адвентисты в отношении периода 2300 вечеров-утр:

«Как известно, 2300 дней начались с того времени, как вступил в силу указ Артаксеркса о восстановлении и постройке Иерусалима, т. е. осенью 457 года до нашей эры. Если принять эту дату за точку отсчёта, то все события, предсказанные в Книге пророка Даниила (9:25-27), гармонично вписываются в указанные сроки. 69 седмин, или первые 483 года из 2300 лет, предшествуют Христу Владыке, а Его крещение и помазание Святым Духом в 27 году н. э. полностью соответствует такому исчислению. В середине 70-й седмины Мессии предстояло умереть. Спустя три с половиной года после крещения, весной 31 года, Христос был распят. 70 седмин, или 490 лет, отводились специально для иудеев. По истечении этого периода иудейский народ окончательно отверг Христа, воздвигнув гонение на Его учеников; и в 34 году апостолы обратились к язычникам. По окончании 490 лет от периода 2300 лет оставалось ещё 1810 лет. Если от 34 года отсчитать 1810 лет вперёд, то мы получим 1844 год. «И тогда, – как сказал ангел, – святилище очистится». Все предыдущие части пророчества исполнились в строго определённое время».[6]

Причины ошибочности исчисления 2300 вечеров-утр адвентистами

Хотя ранее мы уже увидели, что учение АСД по этому вопросу не имеет библейского и исторического основания, всё же кратко ещё раз приведу здесь несколько причин, по которым это исчисление не верно.

1. Выражение 2300 вечеров/утр ясно даёт понять, что речь идёт о буквальных днях. В переводе на годы, получается 6 лет и 110 дней.

2. Когда Бог хотел, чтобы день символизировал год или день пророчески предвозвещал год каких-то будущих событий, Он ясно об этом говорил, например, «По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесёте наказание за грехи ваши сорок лет, год за день» (Чис.14:34); «По числу дней, в которые ты будешь лежать на нём... день за год, день за год Я определил тебе» (Иез.4:4-6).

3. Пророчества Дан.8:14 и Дан.9:24 не связаны между собой, как то утверждают адвентисты. Временной разрыв между ними порядка 11 лет. Не было смысла Богу ждать 11 лет, чтобы дать пророчество, которое будет привязано к другому, более раннему. Такой подход напоминает религиозную эволюцию адвентизма, когда вполне удобно «растягивать» пророчества во времени и «склеивать» их там, где это удобно.

4. 70 седмин в Дан.9 - это недели-годы, а не дни-годы. Септуагинта использует слово «семилетия», что явно никак не означает буквальные дни. Будет правильно прислушиваться к Септуагинте, т.к. её переводчики били значительно ближе к языку оригинала и к культуре др. евреев, чтобы иметь возможность максимально верно передать значение того или иного слова в переводе.

5. Формула «день за год» не использовалась ни в текстах авторов книг Нового Завета, ни ранними христианами. Она была впервые предложена средневековым еврейским учёным, и только позже принято некоторыми сектантскими толкователями. Она достигла своего зенита приемлемости в восемнадцатом и девятнадцатом веках.

Грех упорства воли - это хула на Духа Святого. Этот грех лишает человека водительства Святого Духа и здравого мышления. В состоянии этого греха человек искажает все ясные доводы Св. Писания, называя ложь и противоречие Писанию действием Духа Божьего, что можно наблюдать в следующих словах Э. Уайт.

«Хотя многие и отказались от прежнего исчисления пророческих периодов и отрицали правомерность движения, основанного на нем, другие же, напротив, не отреклись от своей веры и того опыта, который оправдывался Священным Писанием и авторитетным свидетельством Духа Божьего. Они были убеждены, что при толковании пророчеств приняли здравые принципы, и теперь считали своей обязанностью не оставлять те истины, которые уже были приобретены, и придерживаться принятого направления в изучении Писания. С молитвой они снова и снова проверяли свои выводы и перечитывали Библию, чтобы обнаружить свою ошибку. Не найдя никакой неправильности в исчислении пророческих периодов, они обратили серьёзное внимание на вопрос, касающийся святилища»[7].

После исцеления слепорождённого произошёл следующий диалог: «И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остаётся на вас» (Ин.9:39-41). И в другом месте сказано: «Кто отклоняет ухо своё от слушания закона, того и молитва – мерзость» (Прит.28:9). Таким образом, отвергнувшие ясное «Так написано» в отношении исчисления времён и невозможности применить ложные принципы толкования к периоду 2300 вечеров-утр сами свидетельствуют о себе, что слепы, а заявляя о себе, как о зрячих, тем самым приняли на себя грех отвержения Христа, грех, который не оправдывается молитвами о водительстве Духом Божьим, ибо продолжают идти во мраке гордыни.

Адвентизм в лице Э. Уайт утверждает, что на небе находится святилище-оригинал, с которого было построена земная копия: «Небесное святилище, в котором Христос совершает Своё служение ради нас, является грандиозным оригиналом, с которого Моисей скопировал скинию земную».[8] Но этот ошибочный вывод адвентисты сделали из неверного прочтения слов, «и поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе» (Исх.26:30).

Вопросы к адвентистам о храме

К трактовке адвентистов есть несколько вопросов.

1. Какую функцию выполняло небесное святилище до сотворения Земли и грехопадения?

2. Кто был священником, первосвященником в небесном святилище до сотворения Земли и до грехопадения? Какую функцию выполняли эти персонажи?

3. Если скиния - это была точная копия с оригинала, то все детали должны быть в оригинале, т.е. в небесном святилище. Например, ковчег завета со скрижалями закона. Но о каком завете и с кем свидетельствовал ковчег в небесном святилище? Какой смысл был у «небесного» декалога, который должен был содержать, по утверждению Э. Уайт, те же заповеди, что и декалог, данный Моисею на Синае? О чём, например, говорила на небе заповедь о субботе, если Земля ещё не была сотворена? Как безплотные Ангелы могли нарушить заповедь «Не прелюбодействуй»? Каких мать и отца они должны были почитать и на какой земле им было обещано долголетие за соблюдение 5-й заповеди? Был ли хлеб предложения в скинии и о чём он свидетельствовал Ангелам?

4. Какие жертвы приносились в «небесном храме»?

5. Если скиния/палатка с её устройством была точной копией небесного святилища, то для чего на небе нужно было создавать образы/иконы Ангелов, что располагались на крышке ковчега? А также вышивать образы/иконы Ангелов на завесе, разделяющей святое от святого святых?

6. Почему Давид создал чертёж, отличавшийся от небесного оригинала, с которого была сделана палатка Моисеем, а Соломон построил по нему новый храм? Получается, храм Соломона уже не был «точной копией» «небесного святилища».

7. Соломон явно привнёс в построенный им храм то, чего не было в «небесном святилище», а именно, изваяния двух херувимов по 2.5 м высотой; изображения пальм и распускающихся цветов; резное изображение херувимов на дверях храма.

И главное, что упускают адвентисты. Образ, показанный на горе Моисею, - это не «точная копия небесного святилища», но лишь план, чертёж святилища, придуманный Богом для богослужения израильтян, по которому нужно было построить культовое сооружение. И не важно, что на определённом этапе истории израильтян стены этого сооружения были из кожи животных, а позже само сооружение кардинально изменялось внешне не единожды. Главное - наполнение этого сооружения, то, для чего и было построено.

«Это было единственное святилище, когда-либо существовавшее на земле, о котором сообщает Библия. Как и говорит Павел, это было святилище первого завета. А разве Новый Завет не имеет святилища?».[9]

Имеет ли Новый завет святилище?

Чтобы ответить на этот вопрос Э. Уайт обращается к Евр.8:1-2, «главное же в том, о чём говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек».

Э. Уайт утверждает, что святилище, воздвигнутое Господом - оно «другое» и находится «на небе»[10], при этом цитируя Евр.9:9, 23, 24; 8:5. Рассмотрим эти тексты.

Ап. Павел, описывая части святилища и совершаемое в них служение делает вывод: «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего» (Евр.9:9). На ЦСЯ этот текст звучит так: «Я́же при́тча во вре́мя настоя́щее утверди́ся, в не́же да́рове и же́ртвы прино́сятся, не могу́щия по со́вести соверши́ти служа́щаго» (Евр.9:9). Греч. слово παραβολή - парабола, притча, аллегорический рассказ, вполне отражает цель земной скинии, заключавшийся в том, чтобы научить человека чему-то главному - очищение от греха и спасение возможно лишь благодаря жертве Христа (ст. 11-15). Говоря о вхождении Христа в святилище (ст. 12), апостол говорит о Его вхождении в само небо (ст. 24), пред лицо Божие (ст. 24), но не в первое отделение, святое. Ведь, там, где престол Божий, там и самое святое место - святое святых.

Как уже было сказано выше, учение АСД гласит, что земное святилище - это копия небесного оригинала. В подтверждение этого учения приводятся следующие тексты:

«Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе (Евр.8:4-5).

Однако, защитники учения о небесном святилище похоже, не учли, наличие в Библии антропоморфизма[11]. Например, когда пророки говорят, что у Бога есть руки, ноги, глаза и т.п. неужели адвентисты станут утверждать, что на самом деле так и есть? Неужели можно переносить физические реалии нашего мира на духовный мир Бога? Можно ли утверждать, что Христос именно такой, каким описал Его в книге Откровение ап. Иоанн, т.е. в виде ягнёнка, с семью рогами и семью глазами?

Не стоит забывать, что образ или тень - это не уменьшенный макет-копия, не фотография, в деталях передающая внешний или внутренний вид, устройство чего-либо. Помещая ветхозаветное святилище на небо Э. Уайт упускает из внимания слова апостола, что Христос вошёл «в самое Небо». В текстах Нового завета нет ни одного текста, указывающего на наличие «святилища-оригинала», с двумя помещениями, где находятся, с привязкой к конкретному местоположению в этих помещениях, семисвечник, жертвенники, медное море, стол хлебов предложения[12] и пр.

Показанные в книге Откровение жертвенник, под которым находятся души мучеников за Христа; кадильница у Ангела с фимиамом, который он возложил вместе с молитвами святых на золотой жертвенник, что пред престолом, указывают на нечто главное, - на Христа, Его Жертву, без которой невозможно было бы обращение человека к Богу-Отцу; на возможность быть в самом небе, у престола Божия; на то, что жертва мучеников не забыта, что они по сути находятся в непосредственной близости к Богу, под жертвенником. Впрочем, при внимательном прочтении описания небесных картин книги Откровение становится ясно, что все находящиеся там, находятся уже в присутствии Бога, т.е., говоря языком земного святилища, находятся во святом святых, впрочем, как и Христос по вознесению Своему сразу предстал пред Отцом и воссел с правой стороны от Него на престоле.

О золотом жертвеннике так писал Андрей Кесарийский:

«Олтарь злотый, на котором утверждается всякая служебная и святая сила и на которой приносятся мученические жертвы, есть Христос, прообразом которого был жертвенник, показанный Моисею на горе вместе со скиниею (Исх. 25, 9; Евр. 8, 5). - Фимiами - это молитвы Святых, как сказано, благовония Богу. - Пред престолом, т.е. пред высочайшими Святыми силами по причине излияния в них пламенной Божественной любви, чистой и многой премудрости и разумения. Сие показывает истолкование имён приближающихся к Богу превышних сил».[13]

Семь светильников упоминаемые в Откр.1:12, 13; 4:5, - это не цельнолитой золотой семисвечник, известный из текстов книги Исход (см. Исх.25:31-33). Тот семисвечник стоял вне завесы, т.е. вне святого святых (см. Исх.26:35; 40:24). Но показанные в кн. Откровение светильники -отдельно стоящие, символизирующие поместные общины, которые, в свою очередь, были частями Единой Церкви Христа, на что указывает число семь. И среди этих общин ходит Христос, Своим присутствием объединяя Церковь, но, в то же время, одни общины укрепляя похвалой за верность, других обличая за те или иные грехи или недостатки.

Помимо отсутствия многих храмовых предметов в небе, там, в запрещённом в ветхозаветные времена для посещений месте, - во святом святых, т.е., непосредственно пред престолом Бога, находятся люди (см. Откр. 4 гл.), - 24 старца, для которых установлены престолы; четыре животных (букв. живых существа)[14]. Но, как известно, во времена действия земного храма во святое святых, пред престол Божий, никто не мог входить, кроме первосвященника и то, раз в год.

Ковчег

Ещё одна довольно сложная вещь, встречающаяся в Библии в вопросе точности воспроизведения скинии - перенос ковчега царём Давидом в Иерусалим из Галилеи.

Какая здесь существует проблема?

Дело всё в том, что уже после смерти царя Давида в том же самом Гаваоне царь Соломон, сын Давида, будет приносить тысячу жертв. И здесь мы встречаем некую недосказанность. С одной стороны, царь Давид забрал самое святое, что было в святилище, - ковчег завета, в котором хранились Десять заповедей составлявшими в то время суть Завета Бога с древним Израилем. И поставил его в городе Давидовом: «И построил царь Давид себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию» (1Пар.15:1). Там он простоял 40 лет!

Кстати, если открыть 16 главу 1 книги Паралипоменон, то в ней мы увидим такую картину: «Давид оставил (в Иерусалиме), пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день, а Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжений Господу на жертвеннике всесожжения постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который Он заповедал Израилю» (1Пар.16:37-40. Подчёркивание добавлено).

Как видим, та скиния, что была создана ещё при Моисее согласно чертежам, полученным им на горе Синае стояла «на высоте в Гаваоне» в которой священники совершали установленные Моисеем службы. Но в том святилище по сути не было Святого святых. Т.е. само отделение было, но ковчега завета в нём не было. После перенесения его из Кириаф-Иарима в Иерусалим ковчег был установлен в скинии, сооружённой Давидом (см. 1Пар.16:1). После смерти Давида Соломон совершил тысячу всесожжений, но не в Иерусалиме, перед скинией с ковчегом завета, а на высоте в Гаваоне.

Что же сделал Давид? Как он изменил богослужение? Первое, на что нужно обратить внимание, это создание Давидом храмового хора. Богослужение стало музыкальным. Если при Моисее упор был только на принесение жертв, то при царе Давиде важным составляющим богослужения становится музыкальное прославление Бога. «И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева» (1Пар.16:4. См. также 25:6). Одним из авторов псалмов был тот самый Асаф, упомянутый в 1Пар.16:37.

Более того, перенеся ковчег в свою скинию Давид мог подходить к нему и рассматривать его. В Псалме 62 он пишет: «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище» (Пс.62:2-3). Таким образом, становится ясно, что нахождение ковчега в Иерусалиме было не пару недель из-за, скажем, ремонтных работ во Святом святых, а в течение сорока лет, во время которых царь Давид, не будучи первосвященником мог лицезреть ковчег завета и не быть уничтоженным славой Божьей. И новшества, привнесённые Давидом, были очень серьёзные. Он изменил всё богослужение.

О чём это говорит? О том, что устанавливать богословский фундамент и выстраивать богословское здание религиозной организации на ветхозаветном святилище, как на чём-то неизменяемом - крайне неверно и даже глупо! И глупость эта ведёт и уже привела множество людей к страшной ошибке, цена которой - вечное бытие без Бога.

Давид, как мы знаем, не был глупым человеком. Изменение уставного богослужения не вызвало порицания со стороны Бога. Все жертвы, приносимые царём Давидом, были приняты, а пророки, бывшие в то время, не высказали ни одного слова порицания связи с такими серьёзными изменениями.

Но, после смерти Давида, воцарения Соломона и перед тем, как начать строить храм по чертежам отца своего, царя Давида, Соломон отправляется в Гаваон. И там он встречается во сне с Богом, Который обещает особо благословить Соломона и по завершении строительства уже не переносной палатки, но стационарного храма благословляет этот храм и освещает его Своим присутствием.

Тут важно понимать, что скиния/палатка была отзвуком жизни евреев-пастухов. Как те жили в палатках, так и Бог, решившийся скитаться вместе со Своим народом, показал себя живущим в палатке. В еврейских палатках было два отделения: общая, для приёма гостей и интимная часть, спальня, место для хозяев палатки. Палатки современных бедуинов могут делиться даже на три части: мужская - в этой части палатки принимают гостей и в ней же может храниться оружие; женская - в ней находится очаг для приготовления еды, посуда и запасы продуктов; отделение для заболевших членов семьи, куда в холодные ночи к больным могут подкладывать верблюжат или козлят. Как бы то ни было, в палатке любого устройства была и есть т.с. интимная часть, куда заходить посторонним запрещено.

Бог также разделил свою палатку на две части: ту, где принимали «гостей», т.е. где могли находится священники, приносящие жертвы и ту, интимную, куда лишь однажды в год мог войти первосвященник.

Например, в отношении ветхозаветных книг у раввинов есть восприятие книги Песнь песней как Святого святых, т.к. в ней описываются самые близкие, тайные отношения между мужчиной и женщиной. В этой книге иносказательно открываются взаимоотношения души человека и Бога.

Когда евреи получили покой, поселились в домах и палатки были забыты то царь Давид пожаловался пророку Нафану. По сути он через пророка обратился к Богу: «когда Давид жил в доме своём, то сказал Давид Нафану пророку: вот, я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром» (1Пар.17:1). И Бог ответил на его горячее желание. Не так, как того хотел Давид, но всё же Бог утешил царя, что задуманный им храм будет построен его сыном. По сути, Бог одобрил планы, чертежи, разработанные Давидом. И при этом Бог не сказал, что ковчег необходимо отправить на высоту в Гаваон.

Другой важный момент в понимании того, что палатка Моисеева была лишь временным явлением, открывается в истории перенесения ковчега из Кириаф-Иарима в Иерусалим и в трагической судьбе Озы.

«Когда дошли до гумна Хидона, Оза простёр руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу, и поразил его за то, что он простёр руку свою к ковчегу; и он умер тут же пред лицом Божиим» (1Пар.13:9-10).

После этой трагедии все были крайне напуганы «и не повёз Давид ковчега к себе, в город Давидов, а обратил его к дому Аведдара Гефянина. И оставался ковчег Божий у Аведдара, в доме его, три месяца, и благословил Господь дом Аведдара и все, что у него» (1Пар.13:13-14. Подчёркивание добавлено). Изменилась жизнь евреев, изменился уклад их жизни. Изменялась и скиния.

Позднее, уже в период Нового завета храм был разрушен. Он не претерпел изменения, как при царях Давиде и Соломоне из палатки в стационарный храм или восстановления после разрушения вавилонянами, или после его разрушения и осквернения Антиохом Епифаном, или в период глобальной реконструкции Иродом. Римский военачальник Тит разрушил его до основания. Вся система жертвоприношений, к которым так привыкли иудеи и без которых они не мыслили свою жизнь была окончена. Все кровавые жертвы, которые так любили иудеи были перечёркнуты одной Жертвой, которую иудеи возненавидели - Жертвой Христа.

Интересно пророчество Амоса. «В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою её, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя Моё, говорит Господь, творящий все сие» (Ам.9:11-12). Заметьте, не Моисееву скинию, не храм времён после вавилонского плена, но скинию Давида. В Новом завете это пророчество упоминается апостолами:

«После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: мужи братия! послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Своё. И с сим согласны слова пророков, как написано: Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю её, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Моё, говорит Господь, творящий всё сие.

Ведомы Богу от вечности все дела Его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от осквернённого идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу.

Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно: Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братиями, написав и вручив им следующее:

«Апостолы и пресвитеры и братия – находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться. Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа.

Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении» (Деян.15:13-31).

Итак, были в Церкви такие, кто новообращённых из язычников принуждал принять закон Моисеев со всеми его требованиями, куда входило обрезание, соблюдение субботы согласно объявленным в Торе требованиям, разделение мяса на чистое и нечистое и пр. Но апостолам было открыто нечто иное, новое, отличное от того, что было прописано в прежнем, отслужившем своё завете. Иаков выразил общее апостольское понимание того, что закон Моисеев пришёл к своему завершению. Всё, что было связано со скинией/храмом закончилось, т.к. получило своё исполнение во Христе.

Восстановление “падшей скинии Давида”

В чём же заключалось восстановление падшей скинии Давида? В восстановлении утраченного славословия. Главное открытие Давида заключается в одном тексте 21-го Псалма: «Но Ты, Святый, живёшь среди славословий Израиля» (Пс.21:4). Все другие Псалмы лишь развивают эту мысль, постоянно напоминая о славословии Бога верующими, во всякое время. Именно во время царствования Давида пение было поднято на богослужебную высоту. Именно в его время славословие стало обязательной частью богослужения.

Что же мы видим в учении адвентизма? Э. Уайт с сотоварищами вернула людей в древнюю пустыню, по которой странствовали иудеи, вышедшие из Египта. Она вернула людей к «богословию палатки», к стартовой линии. Если бы для неё и её современников Библия была живой книгой с меняющимися эпохами, то они задали бы себе вопрос: в какой эпохе они живут или хотят жить? Соответствует ли их быт, одежда и всё прочее эпохе пустыни, куда они решили вернуться в своём богословии или нет? На словах они признают Христа новозаветным храмом, но на деле у адвентистов богословие пустыни с множеством жертв и двумя отделениями, которые они ошибочно поместили на небо. А Первосвященника Христа «отправили» совершать служение священника в первое отделение скинии в течение 18 веков.

Все, кто после смерти и воскресения Христа принял Его, будучи званными сразу отправились за Ним вошли в присутствие Отца - во Святое святых. Прочие же, чужие, пошли путём Ветхого завета, вопреки Богу стараясь восстановить скинию земной пустыни.

«Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами» (Евр.9:23. Подчёркивание добавлено).

Адвентисты утверждают, что, взойдя на небо Христос очистил «небесное святилище». Но такое утверждение ошибочно[15] и кощунственно. Заявить, что грех копился на небе, там, где лишь святость и чистота, значит показать возможным соседство греха и святого Бога в одном месте - небе. К тому же, «видение» Э. Уайт о нахождении в небесном отделении «святое» трона Отца и Его восседания на нём с последующим переездом во святое святых[16] также показывает абсурдность учения о соседстве греха с Богом вообще, и тем более на протяжении многих веков до очищения святилища лишь в 1844 году.

Жертвенник и жертвы Нового завета

О чём же говорит апостол Павел в этой главе. О каком жертвеннике и о каких жертвах идёт речь?

В 13 главе апостол сравнивает два завета, два святилища, два жертвенника и две жертвы относящихся к двум мирам: земному/плотскому и небесному/духовному. Обращая внимание на небесное, связанное со Христом, апостол указывает, что оно настолько превосходнее, что к этому жертвеннику не может приступить даже особая часть иудейского народа: священники и левиты. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, – то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание» (Евр.13:10-13. Подчёркивание добавлено).

Причина, по которой невозможно питаться от упоминаемого жертвенника, кроется в отсечённости как иудеев, так и прочих людей от Христа. Об иудеях сказано, что «они отломились неверием» (Рим.11:20). О прочих сказано, что их, «дикую маслину», привили на место отсечённых ветвей, чтобы приобщиться к соку маслины: «ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины» (Рим.11:17). Таким образом, для доступа к жертвеннику иудеям также необходимо привиться к той же маслине и тогда, «если не пребудут в неверии», привившись, «потому что Бог силен опять привить их» (Рим.11:23) и они смогут приступить к духовному жертвеннику.

Но, что же это за жертвенник? В Новом завете известна только одна безкровная жертва - Евхаристия. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём» (Ин.6:53-56) (Подчёркивание добавлено). Таким образом, Спаситель «говорит о таинстве (причащения), чтобы показать, как оно необходимо и что оно непременно должно быть»[17].

Жертвенник земной «приемлет на себя безсловесные жертвы, а наш – жертву словесную и Божественную, почему ни один из тех священников не причащается сей жертвы, если не приимет прежде веры в Господа»[18]. (Подчёркивание добавлено). Говоря о Божественной жертве бл. Феодорит говорит о причастии Тела и Крови Господа Иисуса Христа на Евхаристии.

О духовном жертвеннике и жертве писал и свт. Нектарий Эгинский:

«Он даёт нам понять сущность христианской церкви, имеющей в себе жертвенник духовный, на котором приносилась жертва духовная, повеленная Апостолам Спасителем Христом, ставшим Архиереем во век по чину Мелхисидекову, и поставившим Апостолов служителями Нового Завета, свидетельствуемого лучше Ветхого Завета»[19]. (Подчёркивание добавлено).

В подобных же образах говоря о двух мирах апостол писал:

«Так и написано: первый человек Адам стал душою живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные.» (1Кор.15:45-48). Таким образом, если мы причащаемся Тела и Крови Христа то, «как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1Кор.15:49), будучи очищены Кровью Иисуса Христа (см. 1Ин.1:7).

Именно потому, что душевное, или земное, адвентисты вопреки словам ап. Павла поставили на второе место, привело к ошибочному пониманию текстов ап. Павла о двух Заветах и двух святилищах. Э. Уайт «перенесла» с неба на землю то, чего на небе изначально не было. Она пишет: «отделения небесного святилища представлены двумя отделениями земного святилища»[20].

Возможно, кто-то скажет, что тема, поднятая апостолом в 1Кор.15 и тема святилища не одно и то же. Да, но суть их едина. Святилище было реакцией Бога на решение проблемы греха. В этом иносказании, - а святилище и было иносказанием, притчей, - Бог приоткрыл евреям великую реальность. Небесная скиния - это само небо (см. Евр.9:24); переносная скиния, позже ставшая стационарным храмом - это тело Христа (см. Ин.2:19) после воскрешения (по словам Христа, восстановления); это Церковь Христа (см. Кол.1:24. Еф.4:11, 12) земная и небесная (см. Евр.12:22, 23). Потому нельзя и невозможно менять местами земное и небесное, душевное и духовное. И невозможно тень во всех деталях идентифицировать с предметом, отбрасывающим эту тень, но только во внешних очертаниях.

Кроме всего перечисленного Э. Уайт и адвентисты упускают ещё один немаловажный момент, утверждая, что на небе находится «оригинал ветхозаветной скинии/храма». Во время смерти Христа завеса в земном храме разодралась, что по словам ап. Павла означало открытие непосредственного доступа к Богу (см. Евр.10:19, 20). Было бы логичным утверждение, что и в небесном храме завеса должна была быть разорванной, либо отсутствующей вообще, не закрывая доступ к престолу Отца. Но, в «видениях» Э. Уайт и в учении адвентизма этого нет. По утверждению адвентисткой вестницы на небе всё сохранилось так, как было во времена Ветхого завета. Но для чего было нужно на протяжении 19-ти веков повторять ветхозаветное служение, но теперь в небесном «храме»?

Ответ на поверхности. Одна ложь, о 2300 вечерах-утр, потянула за собой ложь о вот-вот грядущем Втором пришествии Христа. Затем, когда явная ложь раскрылась, потребовалось срочно придумать объяснения не случившемуся пришествию и великому облому миллеритов-адвентистов, выразившемуся в массовом оттоке одураченных людей. И ослеплённый, нераскаявшийся в грехе гордости разум подсказал «истину» о «небесном святилище» и о «двухфазном» служении Христа в нём.

Но ложь порождает ложь. Заявляя, что учение адвентизма основано на Библии, Э. Уайт текстами Писания обличила свою же ложь. «Христа как Ходатая за человека мы видим в замечательном пророчестве Захарии о Муже, чьё имя – Отрасль. Пророк говорит: “Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет и будет владычествовать на престоле Своём; будет и священником на престоле Своём, и совет мира будет между тем и другим” (Зах.6:13). “Он создаст храм Господень”. Благодаря Своей жертве и посредническому служению Христос одновременно является и основанием, и строителем Церкви Божьей. Апостол Павел указывает на Него как на краеугольный камень, “на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы, – говорит апостол, – устрояетесь в жилище Божие Духом” (Еф.2:20-22).[21]

В этих словах Э. Уайт верно замечает, что новозаветный храм - это тело Христа, это Церковь Его. Однако, далее она выдаёт не подтверждённое Св. Писанием утверждение о «небесном святилище»: «На вопрос: что такое святилище? – Священное Писание отвечает весьма определённо и ясно. Выражение «святилище», как оно употребляется в Библии, относится, во-первых, к скинии, воздвигнутой Моисеем по небесному образцу, и, во-вторых, к истинной скинии на небе, на которую указывало земное святилище».[22] (Подчёркивание добавлено).

Что такое очищение святилища

В своих размышлениях о святилище Э. Уайт задаёт вопрос: «Остаётся ответить на самый важный вопрос: что такое очищение святилища?» и делает вывод: «очищение, как в прообразном служении, так и в действительном, должно было совершаться кровью; в первом случае — кровью животных, а во втором — кровью Христа»[23].

Да, в Послании к Евреям апостол Павел указывает, что очищение должно совершаться посредством крови Христа потому, что «без пролития крови не бывает прощения» (см. Евр.9:22). Грех должен быть прощён или изглажен. Однако, говоря о жертвенной крови, вносимой во святилище, Э. Уайт допускает грубейшую ошибку говоря, что «кровь, олицетворявшая собой грешника, вина которого переносилась на жертвенное животное, вносилась священником во святое, и он окроплял ею завесу, за которой находился ковчег завета, содержащий в себе нарушенный грешником закон. Посредством этого обряда грех символически переносился в святилище. В некоторых случаях кровь не вносилась во святое, но тогда священники должны были съедать мясо, как и повелел Моисей сыновьям Аарона, говоря: «Бог даёт вам её (жертву), чтобы снимать беззаконие с общества» (Лев. 10:17). Оба обряда равным образом символизировали перенесение греха с кающегося грешника во святилище.»[24].

Кровь в символическом служении жертвоприношений никак не могла олицетворять грешника, но лишь кровь Христа, потому что кровь в ВЗ была кровью завета (см. Исх. 24:8. Евр.9:20); благодаря пролитой Христом крови человек может получить прощение (см. Евр.9:22) и входить во святилище (см. Евр.9:19).

Таким образом не грех вносился во святилище и тем более во святое святых, но кровь животных, очищавшая грешника. Невозможно представить непосредственное соседство греха со святым Богом и тем более накапливание греха в месте пребывания Бога. Как видно из текста, жертвы и жертвенная кровь была для очищения отдельно взятого кающегося грешника или всего общества: «всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема; её должно сожигать на огне» (Лев.6:30. Подчёркивание добавлено). Всякая жертва за грех - прообраз великой Жертвы, т.е. Иисуса Христа; кровь этой жертвы - Кровь Христа; кровь, вносимая во святилище, вносится для очищения грешника, но не для накапливания в нём грехов.

Свой ошибочный вывод о крови-душе Э. Уайт сделала на ложном понимании текста «Душа тела - в крови» (Лев. 17:11). Этот текст не учит, что душа всякого тела, включая человека, находится в крови, потому что творение человека[25] происходило иначе, нежели творение всех прочих живых существ. «С человеком было не так [как с животными], но сначала тело творится из праха земного, а потом ему даётся жизненная сила, которая и составляет сущность души. Поэтому и о бессловесных животных сказал Моисей, что кровь его душа его есть. А в человеке есть бестелесная и бессмертная сущность, имеющая великое преимущество перед телом, и именно такое, какое прилично иметь бестелесному перед телом».[26]

Обряд очищения ветхозаветного святилища Э. Уайт ассоциирует с якобы произошедшим событием очищения небесного святилища Христом в 1844 году.

«В течение восемнадцати столетий продолжалось священническое служение в первом отделении святилища. Кровь Христа ходатайствовала за кающегося грешника, примиряя его с Отцом, однако эти грехи по-прежнему оставались записанными в небесных книгах. Подобно тому как в прообразном служении в конце года совершалось очищение святилища, так и прежде завершения служения Христа по искуплению человечества нужно было очистить от грехов небесное святилище, удалив из него все грехи. Это и есть то служение, которое началось по окончании 2300 пророческих дней. В это время, согласно пророчеству Даниила, наш Первосвященник вошёл во святое святых, чтобы исполнить последнюю часть Своего торжественного служения – очистить святилище»[27] (Подчёркивание добавлено).

И ещё. «Раз в год, в великий День искупления первосвященник входил во святое святых, чтобы очистить святилище, - так заканчивался годичный цикл служений».[28]

В таком сравнении существует много несоответствий[29]. Христос в этой картине представлен то священником, совершающим годичное служение во святом, на протяжении 19 веков, то Первосвященником, входящим за завесу к Отцу в 1844 году. Однако, выполняя служение священника на протяжении 18 веков Христос должен был ежедневно приносить некие жертвы, например, утреннюю и вечернюю. Но этого «воплощения» прообраза мы не находим в новозаветном учении Церкви. Также, адвентизм учит, что в течение 18 веков грехи людей оскверняли небесное святилище и необходимо было их удалить, очистив «небесное святилище». Но, что, следуя такой логике адвентизма, мешает грехам продолжить осквернять его и после 1844 года, когда, по словам АСД Христос очистил святилище? Даже если адвентист скажет, что очищение ещё в процессе и не закончено, то и в таком случае возникает вопрос: но разве грехи тех людей. кто родился после 1844 года не должны попадать сначала во святое, а только потом быть очищены в День очищения?

К тому же, Христос, будучи Первосвященником по чину Мелхиседека (см. Евр.6:20), сразу вошёл в присутствие Отца, т.е. во святое святых. Своей жертвой, как и своим возгласом «Совершилось!» Он исполнив весь закон закончил и «годичный цикл служений». Утверждать, что Христос на протяжении 18 веков совершал служение в первом отделении «небесного святилища», значит противоречить словам апостола Павла сказавшего, что «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею» (Евр.9:26). Уничтожение греха, обозначенное в кн. Левит словом «искупление»[30] совершилось в момент смерти Христа. В таком случае, на каком основании адвентисты утверждают, что Христос на протяжении 18 веков совершал служение священника? Какие жертвы должен был приносить Христос на протяжении 18 веков, чтобы соответствовать ветхозаветному прообразу?

Логика адвентизма требует, чтобы все действия Христа находили свой прообраз в ветхозаветном богослужении во святилище или, идя от обратного, прообразы ветхозаветного богослужения должны соответствовать новозаветному образу. В противном случае, «всё это богослужение не может считаться прообразом, а значит рушится и концепция небесного храма, земным аналогом которого якобы выступает скиния»[31].

Завеса

«К небесному святилищу с верой обратились взоры учеников Христа, когда он вознёсся на небо. Там покоилась вся их надежда, которая, как говорит Павел, «для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошёл Иисус, сделавшись Первосвященником навек… И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию однажды вошёл во святилище и приобрёл вечное искупление» (Евр. 6:19-20; 9:12)».[32]

Э. Уайт ошибочно решила, что упоминание завесы однозначно говорит о завесе, что перед первым отделением святилища. Но, во-первых, апостол пишет, что Христос уже(!) вошёл во святое святых, а выражение «за завесу» всегда указывало на священнодействия и на предметы во Святом-святых. Вход в скинию никогда не назывался просто завесой, но «завеса для входа в скинию», «завеса к воротам двора», «завеса при входе в скинию» (см. Исх.26:36; 35:15; 39:38, 40; 40:5, 28). Да и само слово «внутреннейшее» говорит о самом сердце святилища, - святое святых, месте присутствия Отца.

Продолжая своё повествование о ветхозаветном Дне очищения Э. Уайт пишет: «Стало очевидно, что если закланный козёл указывал на Христа как на жертву, а первосвященник олицетворял собой Христа как посредника, то козёл отпущения символизировал сатану, породившего грех, на которого впоследствии будут возложены грехи всех искренне раскаявшихся людей»[33]. Подробно тему козла отпущения я рассматриваю в 23 главе. Здесь лишь упомяну, что Э. Уайт очередной раз выдаёт богохульную идею, унижая Спасителя, называя Его сатаной. Как различные жертвы, кровные и безкровные, символизировали Спасителя, так и два козла указывали на две части Его служения: жертва за грех и удаление греха в пустыню. Также не нужно забывать, что буквальное название второго козла звучит как «для Азазелла». Если второй козёл символизировал сатану, понёсшего на себе грехи людей, то к кому он понёс их, если был направляем к Азазеллу, бесовскому духу? Если же козёл символизировал Христа, то логично, что Он в момент Своей смерти спускался в шеол (пустыню) к князю бесовскому. Но тот не мог удержать Спасителя, т.к. ничего в Нём не имел (см. Ин.14:30).

В дополнение приведу слова А.П. Лопухина на Лев.16:20-22. «По очищении скинии, первосвященник должен был совершить обряд отпущения козла живого (намеченного багряною лентою, привязанною к рогам его, — Иома IV:2[34]). Он возлагал обе руки на голову козла (при чём, по преданию, сильно давил на голову козла) и исповедал над ним все грехи Израиля (в упомянутой, сохранённой традицией, форме), при чем стоявшие во дворе священники и народ, услышав имя Божие, падали ниц, взывая: «да будет благословенно славное имя Царства Его вовеки веков» (Иома VI:2). Затем обременённого грехами козла отсылали с «нарочным человеком» (обыкновенно не израильтянином) в пустыню, где он низвергался в пропасть (Иома VI:6). При этом, по преданию, вывешенная у ворот храма багряная лента изменялась в белую (Иома VI:8) — в знамение последовавшего от Иеговы прощения, а соответствие со словами пророка (Ис I:18): «если будут грехи ваши как багряное — как снег убелю». Таким образом, 2 козла дня очищения выражали 2 момента одной и той же идеи освобождения народа от грехов: очищение грехов (кропление кровью первого козла) и удаление грехов (отсылание козла отпущения)»[35].

Выводы

Рассмотрев учение адвентизма и учение Библии о земном святилище времён Ветхого завета и об учении Церкви о первосвященническом служении Христа в самом небе можно прийти к однозначному выводу, что на небе нет скинии/храма аналогичного земной скинии/храму. Более того, апостол Иоанн, описывая небесный город пишет вполне однозначно, что «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец» (Откр.21:22). Принимая это во внимание не сложно сделать вывод, что отверзшийся на небе Храм, это не что иное, как Сам Христос Господь со Своими заповедями Нового завета. Ибо невозможно, чтобы сначала «храм-оригинал» был, как учат адвентисты, а спустя некоторое время его не стало.

Обсудить главу можно в соответствующем разделе Обсуждений группы Библеокс во ВКонтакте или в телеграмм-канале

Обсудить: ВК-чат, Telegram-чат, ВК-обсуждения.

Поддержать служение сайта можно любой суммой пожертвования на Сбер 2202 2083 4738 5099 (Дмитрий Александрович Б.). В сообщении обязательно напишите слово "ПОЖЕРТВОВАНИЕ".

При копировании материалов, активная ссылка на сайт Библеокс обязательна!